はじめに:このページが、あなたの物語を変えてくれます

「最後まで読んでもらえる作品を作りたい」

「感動してもらえるストーリーを描きたい」

そんな気持ちを抱いてこのページにたどり着いた方へ。

このページでは、物語構成の理論と、感情を揺さぶる描写の実践的手法を、統合して詳しく解説していきます。

構成だけでも、感情描写だけでも、人の心は動きません。

両方がかみ合ったときに、読者の心に深く届く物語が生まれます。

第1章:物語の中心には「変化」があります

✅ 感動は“変化”からしか生まれない

物語とは、登場人物が何かを乗り越え、変化していく過程を描いたものです。

その「変化」があってこそ、読者は感動し、余韻を持ち帰ってくれるのです。

▼ 感動を生む“変化”の例とは

- できなかったことが、できるようになる

- 間違った価値観を捨て、自分を見つめ直す

- 誰かに心を閉ざしていた人が、一歩踏み出す

👉 どれだけスケールの大きな展開があっても、主人公が内面から変わっていなければ、読者の心は動きません。

逆に、小さな一歩でも“本物の変化”なら、それだけで十分に感動が生まれるのです。

第2章:構成の基礎は「ビフォー・ジャーニー・アフター」

✅ 起承転結よりも、「変化の旅」を描くことが大事

構成の基本は、以下の3段階の流れを意識することです。

▼ ストーリー構成の3つの段階

- Before(変わる前)

主人公が悩みや問題を抱えている状態で何かが足りない、不安定な日常。 - Journey(変化の旅)

事件や出会いを通して、主人公が揺さぶられ、葛藤しながらも変化していく過程。 - After(変わった後)

行動や考え方が変わり、主人公が「別の視点」を持っている状態。

👉 この構成を明確に意識するだけで、物語に“芯”が通り、読者が変化を目撃する快感を得られるようになります。

第3章:感動のストーリーを生む「5つの物語要素」

✅ どんな物語にも共通する「5ステップ構成」

「何から書き始めればいいのか分からない」

そんなときに頼れるのが、以下の5つの要素です。

▼ ストーリーの5要素

- WANT(願い)

主人公が「こうなりたい」「こうしたい」と願っているもの。 - CONFLICT(障害・葛藤)

その願いの邪魔になっているもの。外的であろうが、内的トラウマの両方でも良い。 - HELP(助け・出会い)

主人公が変わるきっかけになる出会いや、出来事。 - CHANGE(クライマックス)

勇気を出して行動する転換点。最も感情が揺れる瞬間。 - AFTER(結末・変化)

物語のラスト。主人公の心と行動が変わった証が描かれる。

👉 この構成をベースにすると、どんなジャンルの物語でも感情の流れが整理され、説得力のあるストーリーが生まれやすいです。

第4章:キャラクターは“欠けている”ほど共感されやすい

✅ 共感は“弱さ”から生まれる

読者は、「完璧な人」よりも、「不完全で、何かに悩んでいる人」に対する方が心を寄せやすいです。

▼ 共感されるキャラの“欠落”例

- 自信がないキャラ

- 過去にとらわれている人

- 本当の気持ちを言えず、孤独を抱えている

👉 キャラクターに「どこかが足りていない」ことで、読者は「この人のこと、分かる気がする」と感じます。

その上で、そのキャラが物語を通じて変わっていくとき、感動は最大化しやすいのです。

第5章:読者の心を動かす3つのステップ「共感 → 感情移入 → 没入」

✅ 感情を動かすには“段階”がある

読者が物語にのめり込むとき、そこには感情の3ステップがあります。

▼ 心を動かす3つの流れ

- 共感:「わかる」「私もそうだった」と感じる

- 感情移入:「この人の気持ちが、なんとなくわかる。似ている」

- 没入:「物語の世界に入り込んで、現実を忘れてしまう」

▼ 表現の工夫で感情を深めるコツ

- 状況説明ではなく“気持ちの揺れ”を丁寧に描く

- 「心の声」や「身体が感じる感覚(温度・匂い・音などを)」を入れる

- 登場人物の視点を“主観的”に寄せる(客観的になりすぎない)

👉 共感は“情報”では生まれません。人間らしさや、感情のブレを描くことで、読者の心は自然と動き出すのです。

第6章:V字構成で感情の“高低差”が必要

✅ なぜ人は「落ちて、上がる」ストーリーに感動するのか

ストーリーを通じて人の感情を大きく動かすには、感情に“波”をつくる必要があります。

とくに、**一度どん底に落ちてから上昇する「V字型構成」**は、強いカタルシス(感情が解放され快感を得ること)をもたらします。

▼ V字構成が効果的な理由

- 落差があるからこそ「上昇」の感動が大きくなる

- 読者に「応援したい」「乗り越えてほしい」という気持ちが生まれる

- 「変化の軌跡」がはっきりと見えるため、納得感がある

👉 物語はずっと右肩上がりではなく、落ちて、立ち上がって、また登る。

この波こそが、人の心を深く揺さぶるのです。

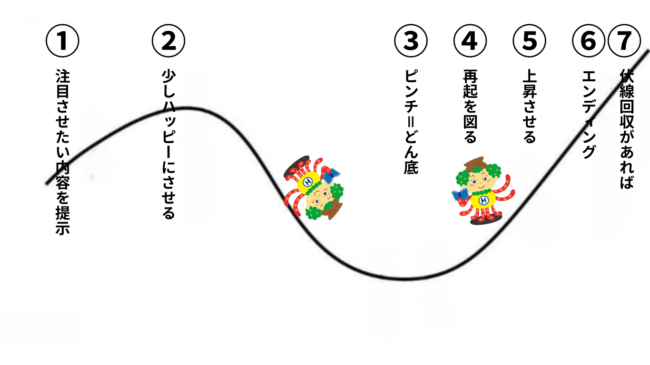

第7章:7つのステップで描く「ドラマカーブ」

V字構成をさらに細かく分解したのが、以下の「ドラマカーブ(感情曲線)」です。

これは物語の感情の流れを視覚的に設計できる、非常に強力なツールです。

▼ ドラマカーブの7ステップ

- CQ提示(セントラルクエスチョン)

→ 物語の中心となる“問い”を提示。「主人公は○○を達成できるのか?」 - プチハッピー

→ 少しうまくいき始める。希望が見える状態。 - ボトム(どん底)

→ トラブル発生。目標が見えなくなり、物語の感情が一番下がる。 - 再起

→ 助けや気づきによって、主人公がもう一度立ち上がる。 - 上昇

→ 仲間との連携や覚悟で、一気にクライマックスへ向かっていく。 - クライマックス

→ CQの答えが出る瞬間。達成か、失敗か。 - プラスα(余韻・伏線回収)

→ 感動の余韻を残すシーン、あるいはどんでん返しやサブプロットの回収。

▼ 例:映画版『ドラえもん』の構成

- のび太たちが異世界へ冒険へ

- 新しい仲間ができて少し楽しい

- トラブル・敵の登場・仲間割れでピンチ

- 友情の再確認、立ち上がる

- 一丸となって戦いに向かう

- 敵を倒す、目的達成

- 別れのシーン、日常への帰還

👉 ③と⑥の“高低差”が大きいほど、読者の満足度が高くなります。

そして、その間にある④の“再起”を丁寧に描くことで、物語は一気にのめり込ませる力を持ちます。

第8章:悲劇でも「感動」は生まれる

✅ 達成しなくても、人は感動する

「感動は成功体験の先にある」と思われがちですが、実は悲劇的な結末でも人は深く感動することがあります。

その理由は、「CQ」には2つの種類があるからです。

▼ CQには2つある

- 外的CQ:主人公が目指す、物理的・明確な目標

(例:「コンテストで優勝する」「相手に想いを伝える」) - 内的CQ:主人公が本当の意味で求めている“心の課題”

(例:「自分に価値があると信じたい」「誰かを信じてみたい」)

悲劇とは、外的CQは達成されなかった物語です。

けれど、内的CQに気づき、それを乗り越えていれば、人の心には強いカタルシスが残ります。

▼ たとえば…

- 試合には負けた。でも、自分と向き合い、大切なものを見つけた

- 愛する人とは別れた。でも、その人を愛したことで、自分が変われた

👉 結末が「成功」か「失敗」かではなく、心の変化が描かれているかどうかが、感動を生む鍵なのです。

第9章:構成 × 感情描写を融合させる実践術

ここまで、構成と感情の描き方を個別に見てきました。

この章では、それらを実際のストーリーづくりに落とし込む方法を紹介します。

▼ 統合的な設計の流れ

- テーマ(核となる問い・価値観)を決める

→ 何を描きたいのか? 読者に何を感じてほしいのか? - 主人公の外的CQと内的CQを設計する

→ 表面の目標と、内面の本当の欲求を明確にする - 5ステップ or ドラマカーブを使って構成を作る

→ ストーリーの骨格を作成し、感情の波を意識する - 各場面での“心の揺れ”を描写する

→ 特に、③ボトムと④再起、⑥クライマックスでは心の描写を丁寧に - 余韻(プラスα)で読後の満足感を届ける

→ 伏線回収、主人公の一言、静かな風景描写などが効果的

終章:あなたの物語が、誰かの人生を変えることもある

物語は、人の心を動かします。

そして、人の心が動くと、人生が変わることすらあります。

あなたが描こうとしているストーリーは、

きっと誰かにとっての支えや希望や涙になるかもしれません。

📌 この記事のまとめ

- 主人公の“変化”が感動の鍵

- CQとドラマカーブで構造を明確に

- 「共感→感情移入→没入」で読者を巻き込む

- 外的な成功よりも、内面的な成長にフォーカス

- 小さな変化でも、丁寧に描けば人の心を動かせる

心をこめて書いた物語は、かならず届きます。

どうか、あなたの物語が誰かにとっての特別な一編となりますように。